La biocomputación está dando un salto inesperado: integrar “minicerebros” humanos —organoides cerebrales cultivados en laboratorio— con electrónica para ejecutar tareas de reconocimiento y aprendizaje con un consumo energético ínfimo. Un reportaje publicado hoy por BBC News Mundo, que visita uno de los laboratorios punteros, muestra organoides conectados a matrices de electrodos que reciben estímulos, emiten señales y se acoplan a modelos de IA para decodificar su actividad en tiempo real. Esta frontera borra límites entre lo biológico y lo digital y abre una agenda urgente: ingeniería, escalabilidad y bioética.

Qué son los “minicerebros” y por qué importan

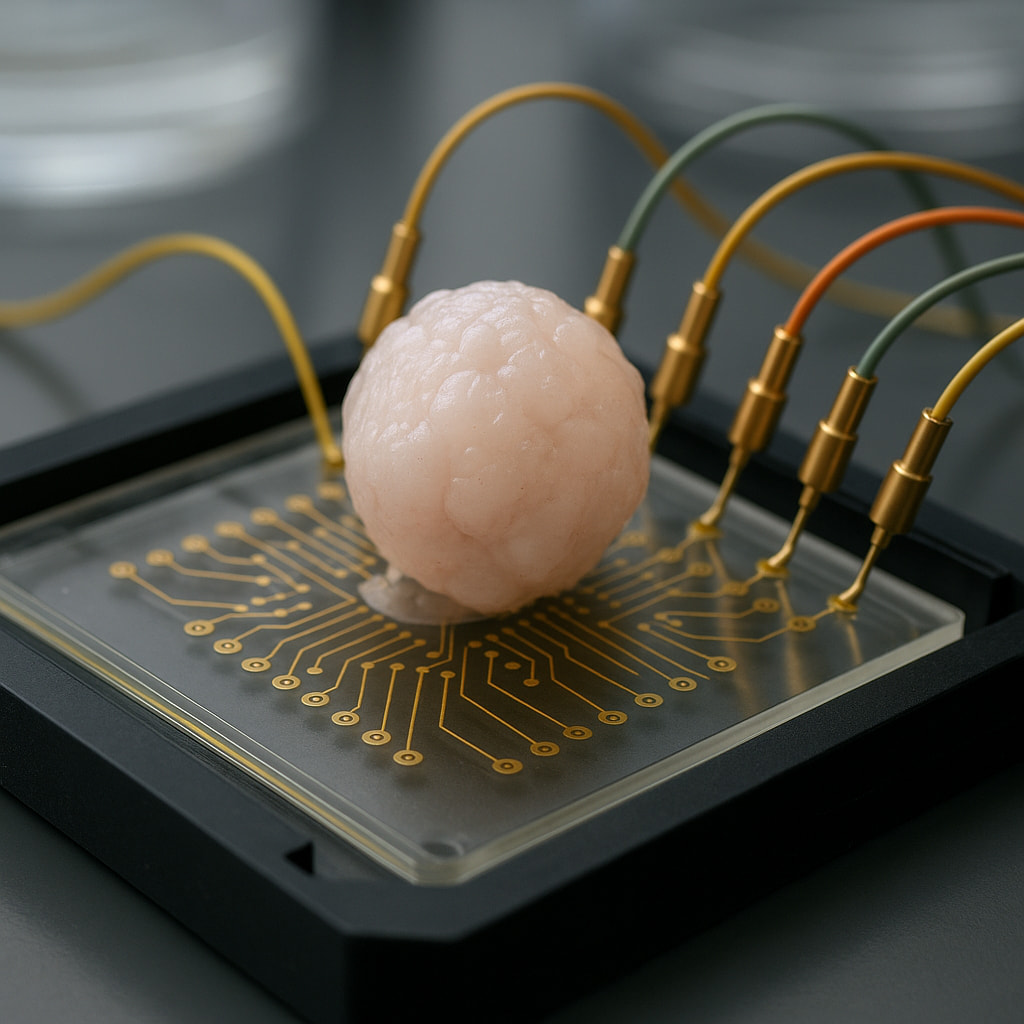

Los organoides cerebrales son tejidos tridimensionales derivados de células humanas que replican aspectos del desarrollo y la organización neuronal. En el contexto de la biocomputación, se conectan a matrices de electrodos (MEA) y a circuitería para estimularlos y registrar su actividad eléctrica, de modo que su “plástico” cableado neuronal se pueda entrenar en tareas específicas. Esta hibridación hardware-húmedo combina propiedades adaptativas del tejido con algoritmos de decodificación y control del lado electrónico.

Qué se ha logrado: del laboratorio a la biocomputación

Acoplamiento estable y registro: equipos descritos por BBC mantienen organoides durante meses, registran patrones eléctricos y los integran con IA para interpretar y modular sus respuestas. El artículo recoge observaciones prácticas del “ciclo de vida” experimental y cómo se restablecen condiciones cuando aparecen señales de deterioro del tejido.

Pruebas de aprendizaje y reconocimiento: investigaciones afines han demostrado sistemas híbridos —a veces referidos como “Brainoware”— capaces de aprender a reconocer patrones y realizar tareas de clasificación simple (por ejemplo, reconocimiento de habla) cuando se entrenan con bucles de estímulo–respuesta y algoritmos de lectura adecuados.

Integración chip-tejido: avances en electrónica biointegrada facilitan matrices de mayor densidad, mejor control de estímulos y lectura multicanal, lo cual mejora la resolución y la capacidad de entrenar comportamientos de respuesta en los organoides.

Por qué esto podría cambiar el juego

Eficiencia energética: el cerebro humano es un referente de cómputo ultraeficiente. Sistemas híbridos con organoides apuntan a tareas donde la eficiencia por vatio y la adaptabilidad importan más que el throughput bruto, como percepción, control sensoriomotor o detección de patrones en tiempo real.

Ciencia traslacional: cada experimento computacional también revela principios de plasticidad, memoria y dinámica neuronal. El mismo modelo experimental que “procesa información” sirve para estudiar patologías y probar fármacos en condiciones controladas.

Nueva arquitectura: no buscamos reemplazar el silicio, sino crear un stack distinto: electrodos + organoides + modelos de decodificación + software de control. Esta arquitectura puede convivir con chips tradicionales y especializarse en tareas de aprendizaje asociativo, ruido alto y baja energía.

Limitaciones técnicas y científicas actuales

Escalabilidad y estabilidad: mantener organoides grandes, bien oxigenados y funcionales durante largos periodos es complejo. Los equipos reportan variabilidad biológica y necesidad de “reinicios” al detectar actividad anómala o declive funcional.

Reproducibilidad y métricas: los resultados en tareas complejas aún son modestos y heterogéneos. Faltan benchmarks compartidos y protocolos estandarizados de entrenamiento, estimulación y lectura que permitan comparar laboratorios y plataformas.

Interfaces bioelectrónicas: se requieren MEA más densas, estímulos multimodales, mejores modelos de decodificación y pipelines para minimizar ruido y drift en registros prolongados.

Ética, seguridad y gobernanza

Origen celular y consentimiento: el uso de células humanas demanda marcos robustos de consentimiento y trazabilidad, incluyendo comunicación clara sobre fines experimentales y límites de uso.

Conciencia y bienestar: no hay evidencia de conciencia en organoides actuales, pero la comunidad científica y comités éticos discuten umbrales de complejidad, sensibilidad y señales que deberían gatillar salvaguardas adicionales o la finalización de experimentos.

Estándares y regulación: instituciones como el ISCIII señalan la necesidad de guías sobre cultivo, manipulación, datos y acceso responsable. La transparencia y la evaluación continua deben acompañar la transición desde pruebas de concepto hacia plataformas más maduras.

Hacia dónde va el campo: hoja de ruta

Bioingeniería del tejido: mejorar nutrición, oxigenación y, a medio plazo, explorar vascularización para organoides más grandes y estables. Esto podría sostener registros de larga duración y entrenamientos más ambiciosos.

Interfaces y algoritmos: MEA de mayor densidad, estimulación más rica (espacio-temporal) y modelos de IA específicos para señales vivas, con adaptación continua y controles de deriva.

Benchmarks abiertos: definir tareas estándar (p. ej., clasificación de patrones temporales, control de sistemas sencillos, memoria a corto/mediano plazo) y métricas de eficiencia energética y robustez.

Aplicaciones nicho primero: control de robots blandos, sensores de bajo consumo, vigilancia de señales ruidosas donde la plasticidad y resiliencia biológica compitan bien frente a hardware clásico.

Preguntas frecuentes que conviene abordar en divulgación

“¿Puede un organoide ‘pensar’?” Hoy no hay evidencia de conciencia; hablamos de actividad eléctrica entrenable y respuestas adaptativas en redes neuronales muy simplificadas.

“¿Reemplazará a las computadoras?” No: la vía plausible es la complementariedad. Los sistemas híbridos podrían ser coprocesadores biológicos para tareas específicas, mientras que el silicio mantiene el cómputo general.

“¿Es ético usar tejido humano así?” Con consentimiento informado, protocolos revisados por comités y límites claros, la investigación puede avanzar con salvaguardas crecientes a medida que aumente la complejidad.

Conclusión

Los “minicerebros” conectados a chips no son ciencia ficción, sino un programa de investigación que hoy deja ver prototipos funcionales. El informe de BBC desde el laboratorio aporta una instantánea honesta: logros reales junto a obstáculos de ingeniería y bioética. La oportunidad no es competir con el silicio, sino abrir un nuevo espacio de cómputo híbrido, energéticamente frugal y capaz de aprender en condiciones ruidosas. Lo que sigue dependerá de estándares compartidos, interfaces más finas y una gobernanza que avance al mismo ritmo que la tecnología.

Notas y fuentes verificadas

BBC News Mundo: laboratorio, integración con electrodos, viabilidad y decodificación de actividad neuronal en tiempo real (publicado hoy).

Science/AAAS: fusión de células cerebrales humanas con circuitos electrónicos y demostraciones de “pensamiento” computacional en sistemas híbridos.

DW/otras coberturas: antecedentes de biocomputación con organoides y rendimiento preliminar en tareas de reconocimiento.

ISCIII: revisión de retos y aplicaciones de organoides cerebrales, marcos éticos y técnicos (octubre 2025).

Industria y contexto reciente de plataformas y aplicaciones de 2025.